コンサート関連企画|深“まる”アナリーゼ vol.2 デュエットゥ|共鳴と響鳴 ~連弾&2台ピアノのヒミツ~

2025年6月14日(土)

丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス 大ホール

お話:ピアノデュオ デュエットゥ かなえ&ゆかり

2025年7月25日(金)に開催する「Duetwo(デュエットゥ)連弾&2台ピアノコンサート ~20×176の、響鳴~」の関連企画として、コンサートで演奏する作品の解説などを行うアナリーゼワークショップを開催しました。

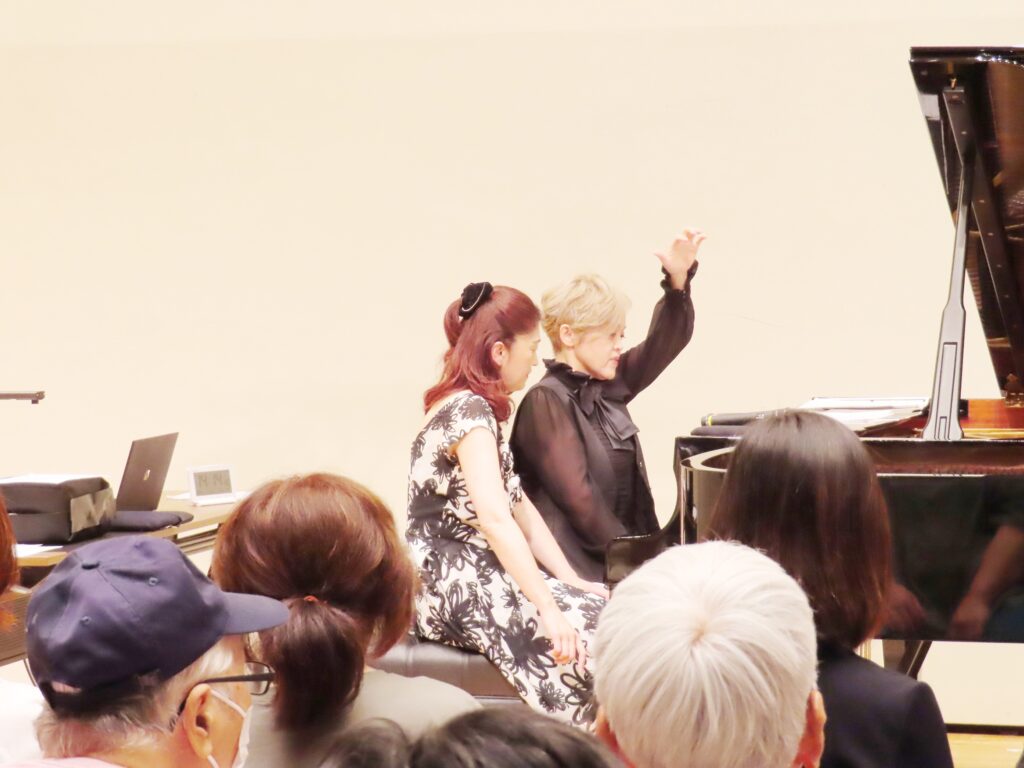

今回は、 間近で連弾と2台ピアノの演奏を感じていただきたく、舞台上に客席を設置して行いました。

香川県出身のお2人、大きな拍手とお手振りに迎えられ、「帰ってきた感じがしますね」と温かい空気でスタートしました。

まずは、連弾についてのお話です。

連弾は17世紀初頭にイギリスで生まれたと言われています。当時のピアノは現在のピアノよりも小さく、2人で弾くには窮屈であまり流行らなかったそうです。

連弾が全盛期を迎えるのは19世紀、ブラームスやリストが活躍した頃のこと。

ということで、本日の一曲目には、連弾と言えばこの曲!

ブラームス作曲「ハンガリアン舞曲第5番」をワンフレーズお聴きいただきました。

続いて、ピアノの響きをじっくりと聴いていただける作品として、クルターグ・ジェルジュ作曲「花、人間は…」を演奏しました。

たった7つの音(ドレミファソラシ)を、2人で会話のように1音ずつ奏でます。静かなホールに響くピアノの音に集中して耳を澄ませます。

この曲は、市内小学校でのクラスコンサートでも演奏したのですが、その際、お2人が子どもたちに「どんな風に聴こえた?」と尋ねると「水たまりにポツンと落ちる音」「虹がかかる音」といった感想があり、「丸亀の子どもたちは感性が素晴らしいな」と感じたそうです。

ここで、今回の企画ならでは!

連弾と2台ピアノを、オペラ「カルメン」の序曲(闘牛士)で聴き比べます。

2台ピアノでは、1人が自由に弾ける音域が広がり、ペダルもそれぞれに使って響きを増幅させることができるようになるため、連弾とは違った音が生み出せるそうです。

一方、2台ピアノならではの難しさもあり、離れて座ると互いの顔しか見えないので、顔(主に眉!)で会話をして合わせているそうです。

この2台ピアノの距離を「魔の距離」と呼んでいるそうで、お客様にもその距離を体験していただくことに。

手元が見えない中、同じタイミングで音が出せるか挑戦です。2組挑戦していただいたのですが、なんとどちらも成功!これにはデュエットゥのお2人もびっくり。

実はリハーサルの際にスタッフでやってみたのですが、2回やっても合わず…本当に難しいんです。

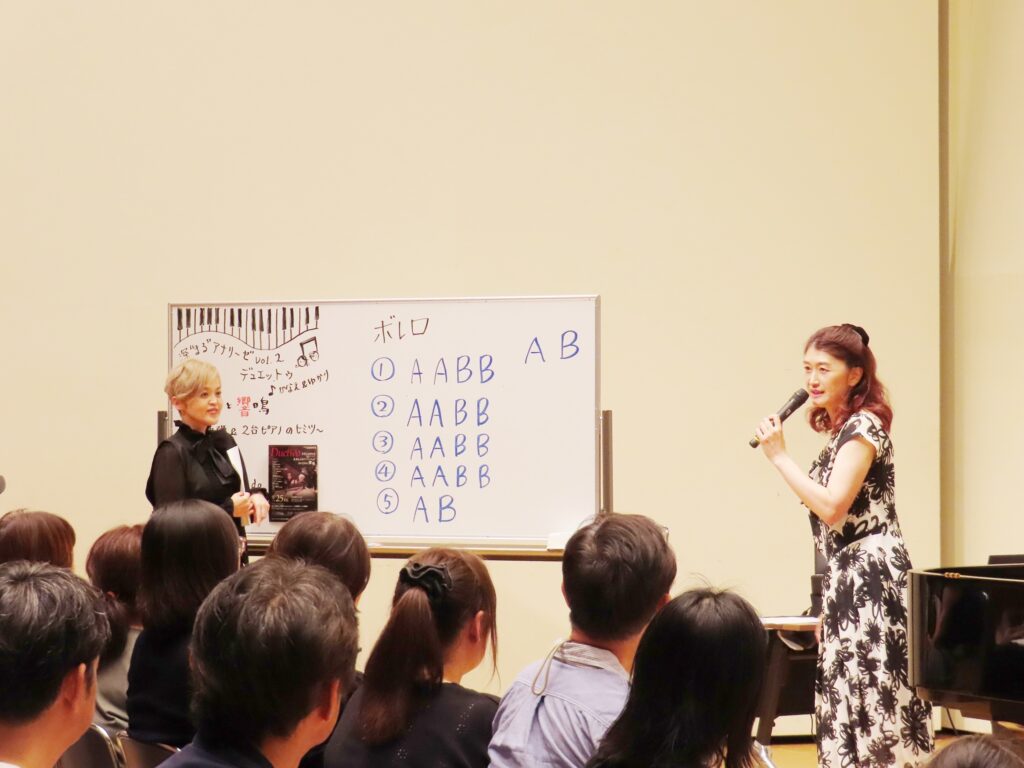

さて、最後に解説するのは、デュエットゥの勝負曲「ボレロ」です。

「ボレロ」はフランスの作曲家ラヴェルが作曲したバレエ音楽で、様々な要素が“一定”であるという特徴があります。一定のテンポ、一定のリズム、最初は小さい音から始まって、だんだん大きい音になっていく一定のクレッシェンド。メロディーも、AとB、2つのメロディーを繰り返し、最後だけ急に変わって終わります。

かなえさんは、ラヴェル、そして「ボレロ」の特異性について、「15分間集中して聴いてもらおうと思うと、普通、作曲家はいろいろな工夫、変化を加えます。でもこの「ボレロ」では、リズムもメロディーも一定を保って、最後に1回だけ転調します。1回だけだからこそ、その転調がとても効果的で、“管弦楽の魔術師”と呼ばれるラヴェルの凄さを感じます」と語ります。

7月のコンサートで披露するのはラヴェル自身の編曲による「2台ピアノ版」です。オーケストラ版では少しずつ楽器が加わっていくのですが、それがどのようにピアノ版で再現されているか、実際に演奏しながら解説を行いました。

お客様からの質問コーナーを経て終了、の予定でしたが 「聴き足りないのでは?」という呼びかけに客席で大きな頷きが。ということで、最後に2台ピアノで「リベルタンゴ」を演奏しました。

先程までの和やかな空気から一変、緊張感のある冒頭からグッと作品の世界に引き込まれ、2台ピアノの迫力が存分に発揮された演奏に、盛大な拍手が送られました。