認知症の方の気持ちを体験するワークショップ

2025年1月30日(木)

マルタス(丸亀市市民交流活動センター)2階ROOM3・4

(参加者:21名)

講師:菅原直樹(劇団OiBokkeShi主宰・劇作家/演出家/俳優/介護福祉士)

マルタスで開催した菅原直樹さんによるワークショップには、大学生から70代以上の方まで、様々な方がご参加くださいました。

まず初めに菅原さんの自己紹介から。主宰する劇団OiBokkeShiの劇団名は、「老い」「ぼけ」「死」からきています。目をそむけたくなるような言葉ですが、「『老い』『ぼけ』『死』に向き合う、それを受け入れることで前向きになれることもあるんじゃないか」と語る菅原さん。菅原さんは、老人ホームで介護職員として多くのお年寄りと接することで、以前にも増して「よりよく生きよう」と思うようになり、岡山への移住、劇団立ち上げという大きな決断をすることに繋がったそうです。

「今日なにをやらされるか不安に思っているかもしれませんが、『あなたの怒りを全身で表現してください』というようなことはやりません(笑)。普段のコミュニケーションの延長と思って、気軽に参加してみてください。」とのお話から、ワークショップに入っていきました。

「早速ゲームをしてみましょう」と始まったのは“将軍ゲーム”。①は頭、②は鼻、③は肩…と体に番号を振って、将軍役の人が言った数字にあたる部位を指さすというゲームです。こうしたゲームは「遊びリテーション(遊び+リハビリ)」として、介護施設でも取り入れられています。

最初は番号を1つずつゆっくりと言い、だんだんスピードを速くしていきます。さらに、一度に2つの数字を言って両手で指していく、自分ではなく他人の身体を指す、一度指した人を指してはいけないなど、ルールを追加していきながら、ゲームを繰り返します。 ルールが増えるごとに、つい間違ってしまう人が出てきて、番号が言われる度に笑い声があがります。それが「遊び」のおもしろさだと菅原さんは語ります。

「普段生活している社会では、できないことは悪いことで、できるようになるまで努力しないといけない、というプレッシャーがある。でも遊びではうまくできないことが、楽しさ、おもしろさに繋がる可能性があります」

そして、「老いていくこと、認知症になるということは、できていたことができなくなっていくこと」と続け、

「人生には上り坂も下り坂もあって、上り坂ではできないことをできるようにすることが“成長”、下り坂ではできないことを受け入れていくことが“成長”と言えるのではないでしょうか。上り坂と下り坂では、必要なことが違います。下り坂の人に上り坂の哲学をぶつけると、責められているように感じるかもしれない。逆に上り坂の人が下り坂の哲学に出会った場合には、もしかしたら救いになる部分もあるかもしれない」 と語ります。老人ホームで働く中で、そんなことを感じながら、「ありのままでいいんだ」と思うようになったそうです。菅原さんの実体験を伴ったお話に、みなさん大きく頷きながら聴き入ります。

続いて行ったのは、椅子取り鬼。鬼役の菅原さんが1つだけ空いている椅子に向かってゆっくり歩きます。その椅子を取られないように、みんなで協力して動いていきます。互いの様子を見ることに集中すると、うっかり菅原さんの動きを見逃してしまう、という場面もあり、なかなか難しそうです。協力プレイをする中で少しチーム感が出てきて、さらに参加者のみなさんの空気はほぐれていったようでした。

「みなさんの中で認知症の方と関わりを持ったことがある方は?」との質問には、8割ほどの方が手を挙げました。菅原さん自身も、おばあさんが認知症だったそうで、「認知症の方の言動を正せば、元のしっかりした状態に戻ってくれるんじゃないか。受け入れてしまうと、どんどん症状が進行してしまうんじゃないか」と接し方に悩んだ経験があるそうです。

「でも、認知症の方に対して認識を正したり、間違いを指摘したりすると、とても傷つくのではないか。論理や理屈にこだわりすぎずに、感情に寄り添う、そういう演技が必要になるのではないかと感じています」

そんなお話から次に行ったのは「イエスアンド ゲーム」。5人程のグループに分かれて、隣り合う人の一方が介護職員役、もう一方が認知症の患者役になります。介護職員が「ご飯の時間ですよ」というと、認知症の方は「○○したい(例えば、空を飛びたいなど)」と文脈のずれた願望を言います。それに対して介護職員は「いいですね(=イエス)」と肯定し、さらにその欲求に合わせた自分の意見を付け加えます(=アンド)。

やってみると、「泳ぎたい」「赤ちゃんがほしい」「富士山に登りたい」など、様々な願望が飛び出します。介護職員役の方々は、なんとか話を合わせていましたが、とっさのことで言葉が出ない場面も見られました。

「真面目な大人ほど、ずれたことを言うのが難しい。話に乗るのも難しいですよね。『ピクニックに行きたい』『今日は雨だからピクニックは難しいな。ご飯に行きましょう』と、話に乗っているようで否定してしまうこともあります。いかに日頃、“否定”のコミュニケーションが多いかということに気づかされます」と菅原さん。

発展形として、幻視の症状がある患者さんとのやり取りをやってみます。参加者の方お一人に患者さん役を演じてもらい、菅原さんは介護職員役として、患者さんが言うことに対して、事実で返す(すべて否定する)というコミュニケーションを取ってみます。 「あそこに神様が見える」「私に女優になれって言ってる」と、主張する患者さんに対し、介護職員役の菅原さんは「神様なんて見えませんよ」「おかしなことを言っています」「ご飯の時間なので行きましょう」と聞く耳を持ちません。会話が成り立たず、互いにだんだんとイライラしてきます。まったく嚙み合わない様子に、見ている皆さんからは度々笑いが起こります。

次に先輩職員という設定で別の参加者の方が肯定=「イエスアンド」の形で話をしてみます。同じ主張に対し、「なれるよ!髪もきれいだし、おしゃれだし!」「女優さんになるためにどうする?」と話を展開し、「有名な役者さんのいる劇団に入りたい」という言葉から、「劇団でやっていくには力をつけないといけないから、まずはご飯を食べようか。今日のご飯コラーゲンたっぷりよ!」と、ご飯への誘導に成功していました。

患者さん役の方は、「話している内容を否定されると、自分自身を否定されている感じがした。何を言っても無駄だ、信用できない、と思った。肯定してもらうと、話せる、信用できる人だと感じた」そうです。

「気持ちに余裕がないと、相手に合わせた振る舞いは難しい。こちらの都合や常識を押し付けてしまう」と菅原さん。 否定のコミュニケーションの場合も、なにか悪いことを言っているわけではなく、事実をもって “説得”しようとしていたのですが、うまくいきませんでした。説得しようとした結果、相手を頑なにしてしまう……認知症や介護と関係がないところでも見られる光景です。

続いて「ブックス」というゲームをしました。

5人のうち1人は認知症という設定です。5人で楽しく話している中で、認知症の方は、渡された本の中にあるセリフだけを話します。脈絡なく、自由なタイミングで話し始めて構いません。それに対し、周りの4人は、否定・無視をして話を続けます。 ある程度会話を続けたところで、今度は、認知症の方の発言を肯定する、「イエスアンド」で話をしてみます。

ゲームを終えて、認知症の役を演じた方は、「否定・無視の時には、ゲームと分かっていても傷ついた。このまま過ごすと、どこかに離れていくと思う。肯定のパターンでは、気を使われていると感じたが、その場にいてもいいかな、と思った」と話し、他の参加者の方からは、「認知症の方が全然関係ない話をされるので、少し邪魔に思ってしまった」「否定も肯定も難しい。無視をすれば話を続けることができるけど、心が痛む」との声が聞かれました。

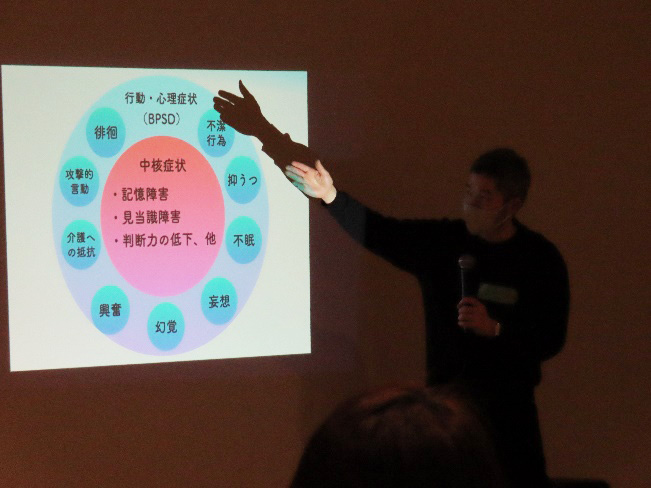

ワークショップの中では、 認知症の症状についても説明がありました。認知症の方も、感情は発症前と変わらず持っていると、菅原さんは話します。「会話の内容が理解できなくても、自分を否定されている、ということは伝わっていて、話すと否定されるから黙る→自分の存在を無視されているように感じる→怒る、と感情が遷移していくこともあるのかもしれません。静かにしていた人が急に怒りだした(興奮、攻撃)、黙ってどこかに離れていった(徘徊)、という時には、もしかしたらそんな風な感情の動きがあるのかもしれません」というお話も。 そうした状況を想像すると、一括りに捉えていた“認知症の症状”が、違った様相を見せます。

最後にもう一度グループに分かれて、今日の感想を話し合って終了です。これまでの経験を交えながら、それぞれに抱いたユニークな感想、今後への活かし方などが共有されていました。

アンケートでは、「身近に認知症を感じている方の意見も聞けた。いろいろな立場のお話が聞けたので、感覚や価値観の広がりを感じられた」「実際に介護者や認知症の方の体験をして、たくさん笑いながら学びを得ることができた」という声が寄せられました。