コンサート関連企画|深“まる”アナリーゼ vol.3 塚越 慎子|詳解!マリンバ 古くて新しい楽器、マリンバを知ろう

2025年7月12日(土)

会場:本照寺

出演:塚越 慎子(マリンバ)、須藤 千晴(ピアノ)

2025年9月6日(土)に開催する「塚越慎子 マリンバ・リサイタル ~静と動~」の関連企画として、マリンバという楽器や、コンサートで演奏する作品の解説などを行うアナリーゼワークショップを開催しました。

会場は、本堂にピアノがあるお寺(!)本照寺。連日の猛暑の中、たくさんのお客様にお集まりいただきました。

最初に、マリンバよりも小さい木琴“シロフォン”で「木琴と言えば、この曲」とハチャトゥリアン作曲『剣の舞』を演奏しました。

木琴は一つずつ木の板(音盤)を削って音階を作っており、その板を叩いた時に鳴る音だけでなく、一緒に響く“倍音”まで計算して調律されているそうです。マリンバは“偶数倍音”、シロフォンは“奇数倍音”で作られていて、オーケストラやブラスバンドで演奏されるほとんどの楽器は“偶数倍音”だそう。だからこそシロフォンの音は良い意味で浮いていて耳に届きやすく、マリンバの音は調和して馴染んで聴こえるそうです。

ここでマリンバの歴史についてのお話を少し…。

マリンバの起源は、地面に掘った穴に木の板を渡して、叩いて音を出したものとされています。その後、木の板にヒョウタンを付けて響きを作るようになり、中南米で民族楽器として定着していきます。特にグアテマラでは、現在もストリート音楽でマリンバが親しまれているそうです。

現在のような形がアメリカで完成したのは、今から100年程前のこと。世界的マリンバ奏者・安倍圭子さんの尽力により、クラシック音楽の楽器やソロ楽器としてのマリンバの地位が確立されていったそうです。

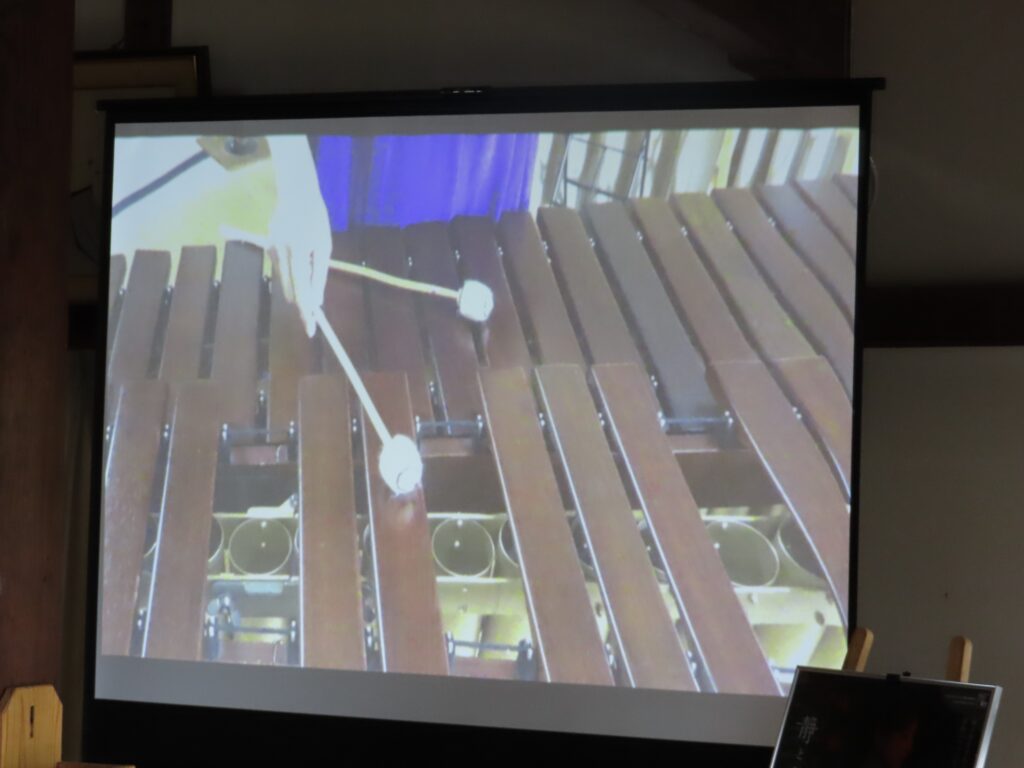

続いて、ライブカメラで手元を映しながら、マリンバの特殊奏法について解説しました。あえて音が響かないように音盤を繋いでいる紐の上を叩く、そんな奏法を使ってウィッティバー作曲『リズムダンス』の冒頭を披露。

他にも、「これ痛いんですよね」と言いながら拳で叩いてみたり、マレット(ばち)の柄の部分で叩いたり、息を吹きかけたりと、様々な奏法で生み出される多様な音色に、お客様からも驚きの声が漏れます。

次に、リサイタルのプログラムの中から、『うさぎとかめ』を演奏しました。3拍子、ジャズ調、ピアノが奏でるガーシュウィン作曲『サマータイム』に合わせた『うさぎとかめ』、最後は溌剌とリズミカルに…。耳馴染みのある素朴なメロディーがアレンジを変えることで、新たな表情を見せます。

通常、片手に2本ずつ、4本のマレットで演奏することが多いマリンバ。塚越さんは、演奏活動を制限せざるを得なかったコロナ禍を機に、6本マレット奏法にも取り組んでいるそうです。新しい楽器だからこそ、表現の可能性が日々研究され、広がっていることが分かります。

「様々な表現を聴いていただきましたが、マリンバはやはりリズミカルな曲が得意」と、最後に披露されたのはモンティ作曲『チャルダッシュ』。途中でマレットを持ち替えることで様々な音色で彩られたドラマティックな演奏に、大きな拍手が贈られました。

冒頭に「こうしてお話をしたり、みなさまと直接質疑応答ができたり、という機会は私にとっても貴重なので、楽しみにしてきました。」と話していた塚越さん。

お客様からの質問コーナーでは、 特殊奏法の楽譜での表記について「作曲家によって異なるので、楽譜に書いてある注意書きをよく読まないと分からないこともあります。」と言い、「マリンバがまだ発展途上の楽器だと感じます。」と楽しそうに語ってくれました。

“古くて新しい楽器“マリンバの奥深い魅力がぎゅっと詰まった60分で、リサイタルではどんな世界が広がるのか、ますます楽しみになりました。

<本公演情報>

2025/9/6(土)「塚越慎子 マリンバ・リサイタル ~静と動~」